「山手線の内回りと外回り、結局どっちがどっち?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

特に初めて東京を訪れる人や、普段使わない駅を利用する場合、方向を間違えてしまうのは珍しいことではありません。

本記事では、山手線の内回り・外回りを一目で判別するコツから、間違えたときの対処法まで、わかりやすく網羅的に解説します。

これを読めば、「あれ、こっちで合ってる?」と不安になることもなくなり、目的地までスムーズに移動できるようになります。

東京生活・旅行・通勤の強い味方になる完全ガイド、ぜひ最後までご覧ください。

山手線の内回りと外回りとは?基本の理解

内回りと外回りの定義

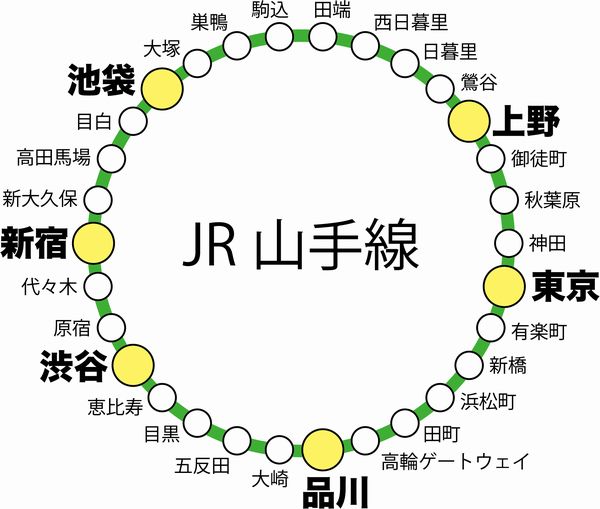

山手線は、東京都心をぐるりと一周する環状運転のJRの路線です。

東京駅、新宿駅、渋谷駅、上野駅など主要な駅を結んでおり、1周約34.5km、全29駅を約1時間で走ります。

この山手線には「内回り」と「外回り」の区別がありますが、その定義を正しく理解しておくことが大切です。

基本的には、時計回りの方向を「外回り」、反時計回りの方向を「内回り」と呼びます。

これは、山手線を地図上で見たときの感覚に基づいています。

たとえば、東京駅から新宿駅に向かって池袋方面を通るルートは「内回り」、品川方面を通るルートは「外回り」となります。

運行方向と主要駅の位置関係

内回りと外回りの区別は、どちらの方向に向かって電車が走っているかによって判断されます。

たとえば、東京駅を出発して左回り(上野→池袋→新宿→渋谷→品川→東京)のルートが「内回り」、右回り(品川→渋谷→新宿→池袋→上野→東京)のルートが「外回り」です。

この運行方向は日常的に使う人であっても混乱しがちなので、「東京を起点に時計回り=外回り」「反時計回り=内回り」と覚えておくと便利です。

内回り・外回りの利用シーン

たとえば、新宿から渋谷に行く場合は「内回り」の方が早く着きますが、反対に新宿から上野に行く場合は「外回り」が早いことになります。

このように、目的地によって内回りと外回りのどちらが早いかが変わるため、路線図と方向感覚の両方を把握することが重要です。

また、山手線は頻繁に運行されているため、「間違えたら次で降りて逆方向に乗り換える」という選択肢も取れますが、できるだけ最短ルートで移動するためにも、内回り・外回りの違いをしっかり理解しておきましょう。

山手線の内回り・外回りを見分ける簡単な方法

駅ホームでの表示と案内板の確認ポイント

山手線の内回り・外回りを見分けるためには、まず駅のホームにある表示に注目しましょう。

各駅のホームには、路線案内図や行き先表示板、番線番号の案内があり、そこに「内回り(clockwise)」または「外回り(counterclockwise)」と記載されています。

特に、主要駅では日本語・英語・中国語・韓国語で表記されているため、外国人旅行者でも分かりやすくなっています。

たとえば東京駅では、山手線のホームは「1番線(外回り)」と「2番線(内回り)」に分かれており、それぞれの方面が大きな電光掲示板に表示されているので、乗る前にチェックする習慣をつけると安心です。

電車内の案内表示とアナウンスの活用

乗車後も、電車内の案内表示やアナウンスで進行方向を確認することができます。

山手線では、ドアの上部にLEDまたは液晶の路線図があり、進行方向とともに次の停車駅が点滅して表示されます。

この表示を見れば、今どちら方向に進んでいるのかが一目で分かるようになっています。

また、「この電車は山手線、内回り、渋谷・新宿方面行きです」といったアナウンスが流れるので、乗車時や発車直前には耳を傾けてみましょう。

万が一、間違った方向に乗ってしまっても、次の駅で降りて反対方向の電車にすぐ乗り換えることが可能です。

スマートフォンアプリでの確認方法

現代では、スマートフォンを使えばさらに簡単に方向確認ができます。

GoogleマップやYahoo!乗換案内などの交通系アプリでは、目的地までの最適ルートが表示される際に、「山手線 内回り」や「山手線 外回り」と明記されていることがほとんどです。

乗車駅と目的地を入力するだけで、どちらに乗れば良いのかが一発で分かるので、方向音痴の人にもおすすめです。

特に、リアルタイムで電車の位置や混雑状況を表示してくれるアプリもあるため、通勤・通学や観光中に非常に役立ちます。

覚えておきたい!主要駅での内回り・外回りの見分け方

東京駅での内回り・外回りの識別方法

東京駅は山手線のスタート地点とも言える中心駅のひとつです。

山手線は1・2番線ホームから発着し、1番線が外回り(品川・渋谷方面)、2番線が内回り(上野・池袋方面)となっています。

ホームの案内板や、電光掲示板に「内回り・外回り」とはっきり書かれているため、比較的判断しやすい駅です。

ただし東京駅は多くの路線が交差しているため、乗り場が複雑です。

東海道線や京浜東北線と混同しないよう、必ず「山手線」の表示を確認してからホームに向かうようにしましょう。

新宿駅での乗り換え時の注意点

新宿駅は利用者数世界一のターミナル駅であり、迷いやすい駅の代表格でもあります。

山手線は14番線(外回り:渋谷・品川方面)、15番線(内回り:池袋・上野方面)から発着します。

エスカレーターや階段を利用する際、案内板に従って乗り場を確認するのがポイントです。

また、新宿駅では中央線や湘南新宿ラインなど他のJR路線との乗り換えも頻繁に行われるため、乗り換え口から一気に人が流れ込むことがあり、焦って間違った方向に乗りがちです。

事前にスマホで方向を確認しておくとスムーズに移動できます。

渋谷駅での内回り・外回りの確認ポイント

渋谷駅は再開発により構内が大きく変わりました。

山手線のホームは1フロアに集約されており、1番線が外回り(新宿・池袋方面)、2番線が内回り(品川・東京方面)です。

ホーム上の表示は色分けされており、電光掲示板には行き先だけでなく「内回り」「外回り」の文字もはっきり表示されています。

また、駅ナカにも大きな路線図が掲示されており、どの方面に向かう電車かが直感的にわかるように工夫されています。

渋谷駅では混雑している時間帯も多いため、到着したらすぐ乗らずに、表示をよく確認してから乗車するようにしましょう。

山手線の内回り・外回りを間違えないための覚え方のコツ

方向感覚を養うための地図の見方

山手線の内回り・外回りを正しく理解するには、まず地図で路線を俯瞰して見ることが重要です。

山手線は環状運転であるため、地図上で円を描くように配置されています。

この円の「上側」が池袋、「左側」が新宿、「下側」が品川、「右側」が上野・東京という大まかな位置を覚えることで、方向感覚が格段に高まります。

東京を起点としたとき、時計回り=外回り、反時計回り=内回り、とイメージすることで、現在地から目的地への進行方向が自然に見えてきます。

スマートフォンで地図アプリを確認しながら乗る方向を意識する練習を重ねると、だんだんと体感的に理解できるようになります。

色分けやマークを利用した覚え方

駅や車内の案内表示には、山手線の内回り・外回りを判別するための視覚的な工夫が凝らされています。

たとえば、ホームによっては内回りが緑色、外回りが青色で表示されていることがあり、色の印象で方向を覚えやすくなっています。

また、ホームの番線番号もヒントになります。多くの駅では、奇数番線が外回り、偶数番線が内回りとして統一されている傾向があります(例:東京駅は1番線が外回り、2番線が内回り)。

こうしたルールを覚えておくと、混雑した駅でも迷いにくくなります。

語呂合わせやフレーズでの記憶術

覚え方に不安がある人は、語呂合わせやフレーズを使って記憶に残す工夫も効果的です。たとえば、

- 「東京から品川へ回るのが外回り」=「東京→外→品川」

- 「内側をまわる=地図の左周り=池袋・新宿方面」=「内回り=い(池袋)・しん(新宿)」

といった具合に、ルート上の主要駅の頭文字や地理的特徴を活かした覚え方を自分なりに作ってみると、記憶が定着しやすくなります。

日常的に利用する人であっても、慣れていない駅で間違うことはよくあります。

こうした「覚え方の武器」をいくつか持っておくと、急いでいる時でも安心です。

内回り・外回りを間違えた場合の対処法

逆方向に乗ってしまったときのリカバリー方法

山手線では、たとえ内回り・外回りを間違えて乗ってしまっても、慌てる必要はありません。

山手線は環状運転をしているため、最終的には元の駅に戻ってくる構造になっています。

つまり、乗り続ければ目的地には到着します。

ただし、間違った方向だと遠回りになってしまうので、次の駅で一度下車し、反対ホームに移動して逆方向の電車に乗り換えるのが最短のリカバリー方法です。

山手線は2~3分おきに電車が来るため、待ち時間も短く、素早くリカバリーできます。

たとえば、「新宿から渋谷に行くつもりだったのに、池袋方面の内回りに乗ってしまった」というケースでは、新大久保駅で降りて、外回りに乗り換えればOKです。

目的地までの最短ルートの再確認方法

間違いに気づいたら、スマートフォンの乗換案内アプリやGoogleマップで現在地と目的地を再確認しましょう。

これにより、どこで乗り換えれば最短になるのか、混雑を避けられるかといった情報も一緒にチェックできます。

山手線は他の路線とも接続しているため、「遠回りしてでも別路線に乗り換えて戻る」という選択肢もあります。

たとえば、山手線の逆方向で上野まで行ってしまった場合でも、京浜東北線で南下して品川まで一気に戻るなど、応用的なリカバリーも可能です。

駅員や案内所への問い合わせ方法

どうしても方向が分からなくなってしまった場合は、駅の係員に遠慮なく聞くのがベストです。

JRの各駅には改札近くに「みどりの窓口」や「インフォメーションセンター」があり、口頭で目的地を伝えれば適切な乗り場を教えてもらえます。

また、多くの駅では外国語にも対応しており、「英語・中国語・韓国語」の案内が可能な係員が常駐しているケースもあります。

駅構内にある案内ディスプレイや多言語対応の自動券売機も使えるため、不安なときはすぐに人や機械に頼るのが安心です。

記事全体のまとめ

山手線の内回り・外回りは、「知っているようで実は分かりにくい」ものの一つです。

しかし、いくつかのポイントを押さえておくだけで、迷うことなくスムーズに目的地へ向かうことができます。

基本は「時計回り=外回り」「反時計回り=内回り」

駅ホームや電車内の表示・アナウンスで方向を確認

東京・新宿・渋谷など主要駅ごとの乗り場の位置を把握

覚えやすい地図の見方やフレーズを活用

間違えてもすぐにリカバリーできる方法を知っておくことが安心感につながる

山手線は、首都・東京を循環する重要な交通手段です。

方向感覚を身につけておけば、通勤や観光はもちろん、突然の乗り換えにも落ち着いて対応できるようになります。

ぜひ本記事の内容を活かして、山手線を快適に使いこなしてください。